想象一下,拿起照片,你如何判断物体间的位置?是依据大小、明暗,还是遮挡?这些基于生活经验的判断,对日常观赏或许无碍。但对外科医生来说,在微创手术中,缺乏准确的深度感知便成了一大难题。

传统二维手术图像难以呈现深度,而三维立体成像技术却如同为术者打开了一扇新窗,病灶与组织的三维关系一目了然。这不仅提升了术者的手眼协调,也让手术变得更为安全与高效。

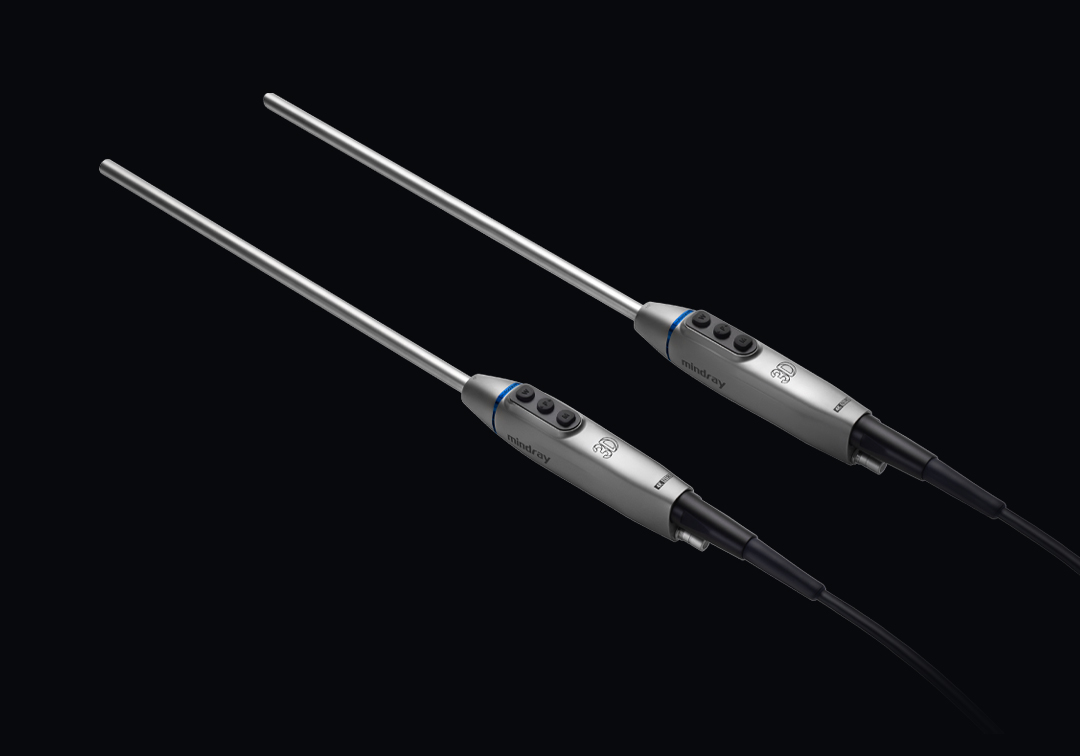

迈瑞在成功推出新一代全链路自主研发的腔镜平台--UX5系列内窥镜摄像系统的基础上,再次升维创新,推出了集3D功能于一体的4K三维内窥镜荧光摄像系统和4K三维电子胸腹腔内窥镜。其拥有的四大创新亮点,不仅让3D腔镜更贴近临床使用需求,助力精准手术的开展,更标志着国产内窥镜的革新飞跃。

超现实感知

发展3D技术的初衷,在于追求更真实的空间感受。3D腹腔镜的立体感来自双摄像头协同工作,模拟人眼双目视觉,让画面更贴近真实视觉。同时,确保术者3D观察的舒适度,减轻疲劳,这是迈瑞3D产品的核心设计理念。

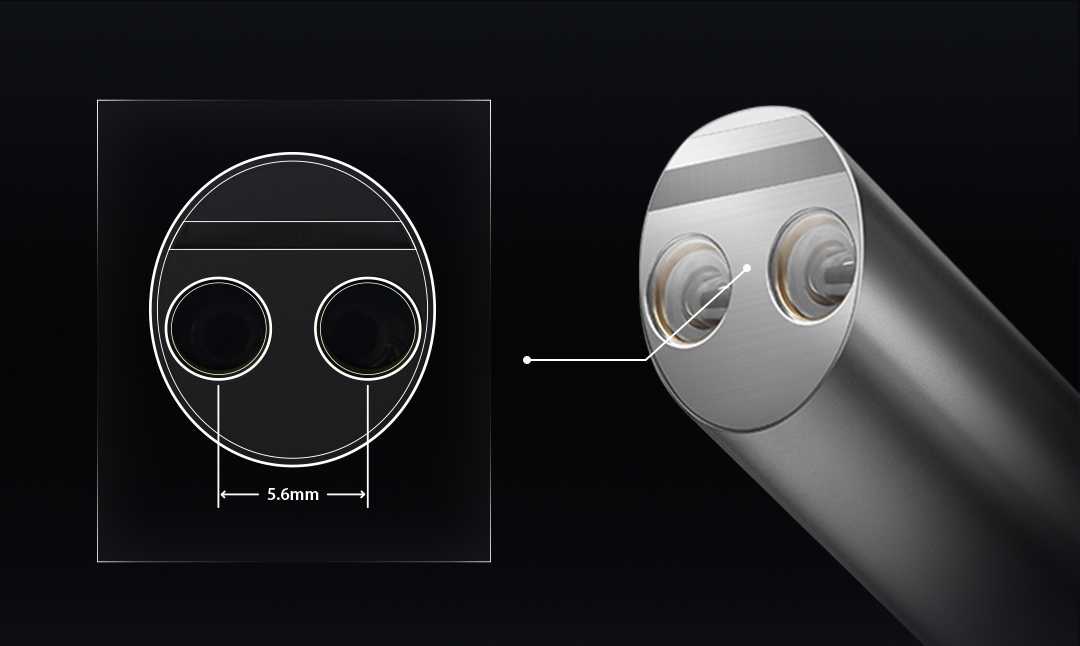

5.6mm大瞳距 震撼立体效果

基于仿生学,3D电子镜头端装载了2路独立的成像模组,且双摄像头间距达到了前所未有的5.6mm,能够在原始信号获取上就增大左右双路的视差,经高性能主机处理,进一步提升图像立体感和细节。术者能更轻松地判断脏器、膜结构、血管间的层次关系,更精确地识别微小的深度变化,从而大幅提升手术的精细度和安全性。

AA装调技术 提升双目一致性

[晕3D」是许多人的痛点,「双目竞争」是导致头晕不适的一个重要原因。迈瑞一体化3D电子镜运用AA主动对准装调工艺,在紧凑的镜头前端实现高精度配准,使得双目的分辨率、亮度和色彩三方面都高度一致,呈现出更为自然、逼真的立体效果,令3D观察体验更舒适。

超清晰视界

相较于生活消费领域广泛应用的3D技术,医用3D对产品的各项性能参数有着更严苛的要求。它必须拥有超高的分辨率、精准的色彩表现、卓越的对比度以及宽广的动态范围,从而确保医生在手术中能够精准无误地执行「分离切凝」等精细操作。

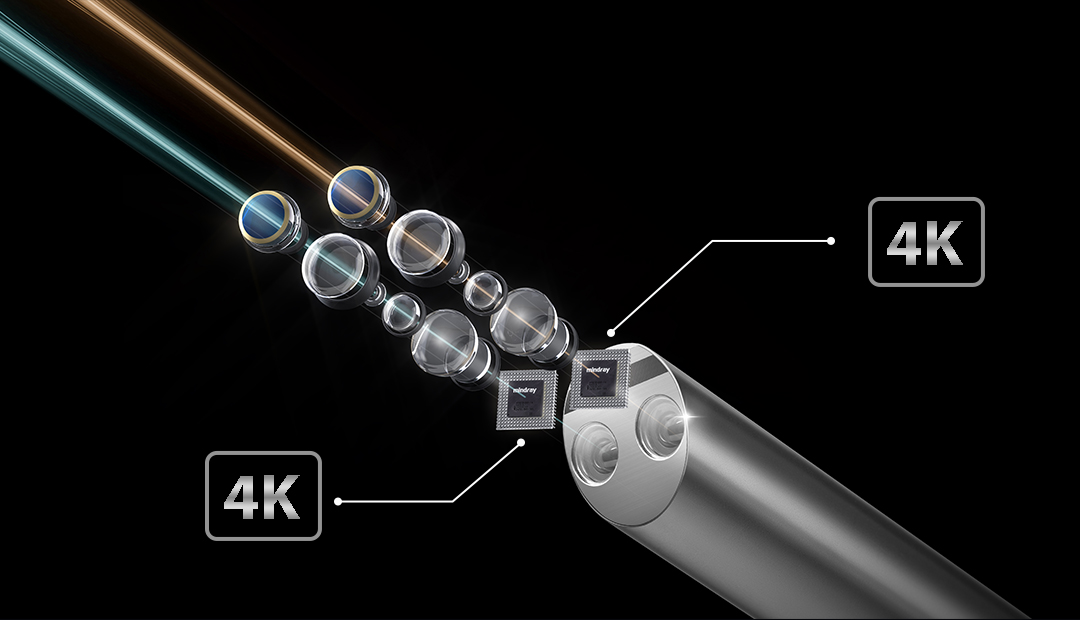

双路真4K 真实跃然眼前

迈瑞3D电子镜的双路摄像头均装配了4K芯片,令3D成像的单目达到了4K级别的分辨率,配合4K图像主机的算法后处理,真实再现体腔立体结构纹理。

此外,4K三维电子胸腹腔内窥镜的全影像链路上也实现了整体技术升级,保障双路的4K图像能高保真地传递至术者的双眸中。

专业颜色管理 相邻组织易辨别

人类的视觉系统具有惊人的能力,理论上能够辨识出约1000万种不同的色彩,这些色彩无疑是我们感知真实世界的关键要素。迈瑞3D电子镜也力求在色彩表现上还原真实,专业的色彩管理为术者提供丰富的色彩层次,使得在胰腺、脂肪、淋巴结、血管等邻近组织中,辨识变得更为轻松精准。

超灵动操作

腔镜作为术者视觉的精准延伸,其设计理念旨在实现与双眼视物无异的自如体验。迈瑞深知,手术中每一秒的流畅操作都关乎患者的安危,因此,在产品研发过程中,我们深入洞察临床工作流,将易用性和可靠性作为设计的核心考量。

30°视向角+自动旋转回正= 360°随心观察

2D光学镜的30°视向角设计,通过旋转镜体为术者带来更为宽广的观察范围,在临床上广为应用。

然而3D电子镜成像芯片前置的设计,导致转镜过程中芯片随动,带来图像的天旋地转,无法判断正确的手术方位。迈瑞突破传统限制内置了高精度姿态传感器来实时感知镜体的运动,通过独家算法创新实现3D镜的自动旋转回正,在扩大术野的同时保持手术画面始终正向,带来随心所欲的观察体验。

电子镜集成设计 便捷操控

对于医疗设备而言,直觉性的交互体验至关重要。

迈瑞3D电子镜凭借独特的大景深和免对焦设计,不仅提升腔镜的自动化水平,还避免了3D对焦过程中的眩晕感,为术者提供了更加舒适流畅的操作体验。

此外,前置CMOS设计让镜头前端主动加热能有效预防温差起雾,显著减少术中的擦镜次数。

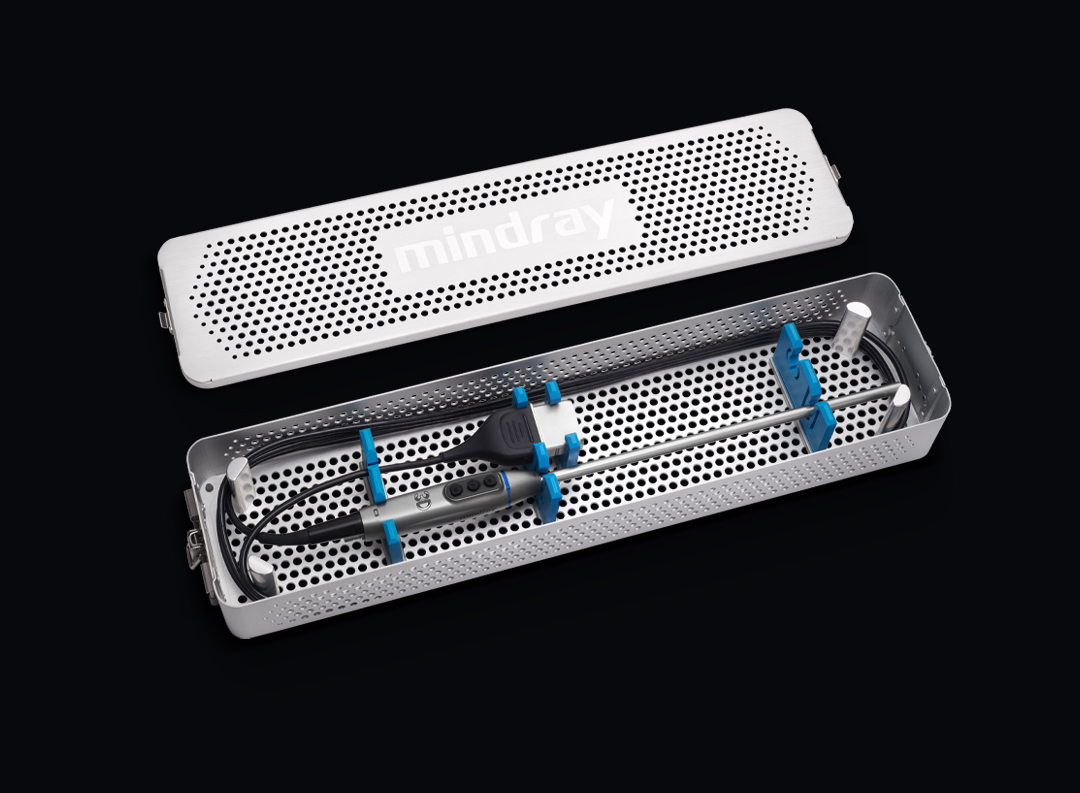

全镜高温高压 国产工艺新高度

航空级钛合金材质,强密封性工艺,高可靠性验证,层层突破,使得迈瑞3D电子镜全镜支持上百次高温高压灭菌,提升手术室运转效率,也标志国产高精密加工工艺的崭新高度。

超融合平台

UX5作为一款集4K、3D、荧光功能于一体的平台型产品,能灵活适应各种临床场景的需求。其荧光功能达到了纳摩级灵敏度,能精准捕捉低剂量的微小转移灶。创新的eFluo算法确保荧光稳定,边界清晰,为术者提供精准视觉指引。

迈瑞不仅关注手术设备本身的性能提升,更推动设备间协同合作,以患者为中心,搭建手术全场景的信息脉络,构建微创互联生态。从连接数字化手术室的设备集总控制到与监护、超声和三维重建的多模态影像融合,迈瑞微创生态圈已逐渐形成,助力中国数智外科的新变革。

关于迈瑞医疗

迈瑞总部位于深圳,为全球市场提供医疗器械产品。迈瑞在全球设有10个研发中心,与世界顶尖的专家和医疗机构密切合作,深入洞察各地需求,不断创新,快速推出高效的医疗解决方案,应对全球医疗挑战。迈瑞在北美、欧洲、亚洲、非洲、拉美等地区超过50个国家和地区拥有子公司,在中国超过 30 个省市自治区设有分公司,全球员工近万人,形成了庞大的全球研发、营销和服务网络。主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域,通过前沿技术创新,提供更完善的产品解决方案,帮助世界改善医疗条件、提高诊疗效率。目前,迈瑞的产品与解决方案已应用于全球190多个国家及地区,中国近11万家医疗机构和99%以上的三甲医院。