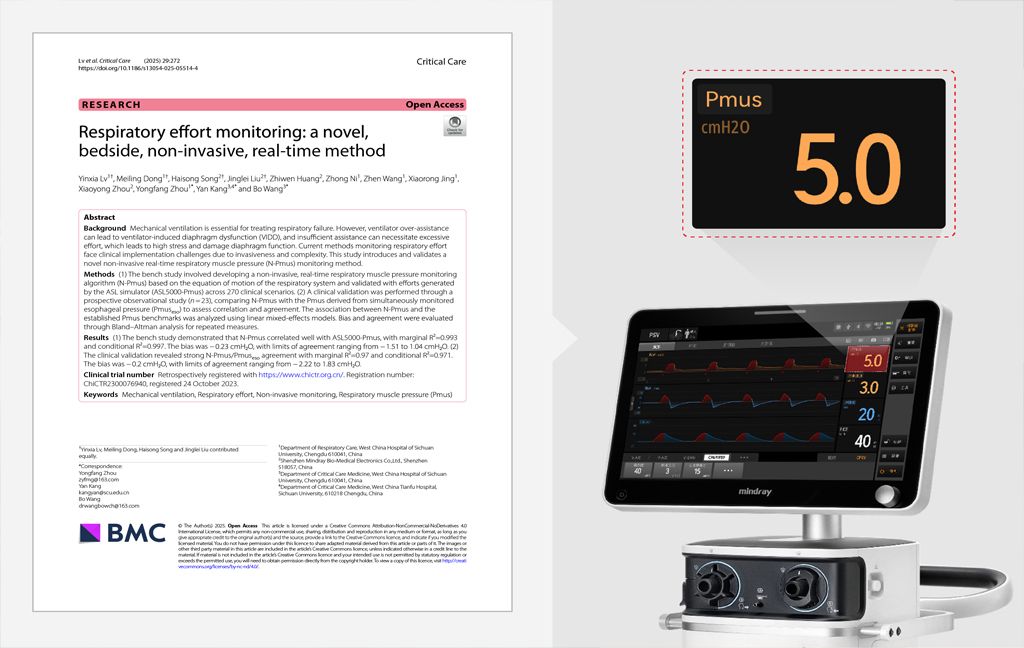

迈瑞&华西创新研究成果——呼吸努力Pmus(respiratory muscle pressure)无创实时监测技术,近日发表于影响因子9.3的重症医学领域高影响力期刊《Critical Care》。它将为个体化精准呼吸治疗提供极大助力。

开创呼吸努力无创监测新方法

机械通气是挽救呼吸衰竭患者生命的关键手段,但这项技术犹如一把双刃剑:过度辅助会导致呼吸机相关膈肌功能障(VIDD),而辅助不足则可能引发患者“自戕式肺损伤”(P-SILI)。传统呼吸努力的监测方法(食道压、膈肌电监测)往往需要置入导管、操作复杂,临床应用受限。

迈瑞基于经典呼吸力学方程的创新求解,自主研发呼吸努力Pmus无创监测技术,无需额外附件与操作,即可完成呼吸努力的实时、自动监测,并通过与四川大学华西医院ICU团队合作开展的临床研究,进一步验证了其临床准确性及有效性。

研究采用严格的双阶段验证策略。实验室验证阶段,以ASL5000主动模拟肺为标准,将Pmus设置值(ASL5000-Pmus)与Pmus实时监测值(N-Pmus)做对比。270个样本数据显示,N-Pmus与ASL5000-Pmus之间相关性为0.997,平均偏差-0.23cmH2O。

临床验证阶段,以食道压这一“金标准”为参照,通过前瞻性观察研究呼吸努力Pmus的监测性能。经由纳入的23例患者,320个有效样本研究证实,Pmus实时监测值(N-Pmus)与食道压测算值(Pmuseso)间的相关性为0.971,平均偏差为-0.20cmH2O。

Pmus实时监测(N-Pmus)与已确立的 Pmus 标准(ASL5000-Pmus 或 Pmuseso)具有强相关性与高一致性。为精准监测呼吸努力、指导机械通气参数设置、实现肺和膈肌保护提供了强大支持。

赋能全周期精准呼吸治疗新应用

Pmus实时监测技术已应用于SV900/SV700呼吸机,将全面赋能从早期重症、中期康复到后期脱机的全呼吸治疗周期。

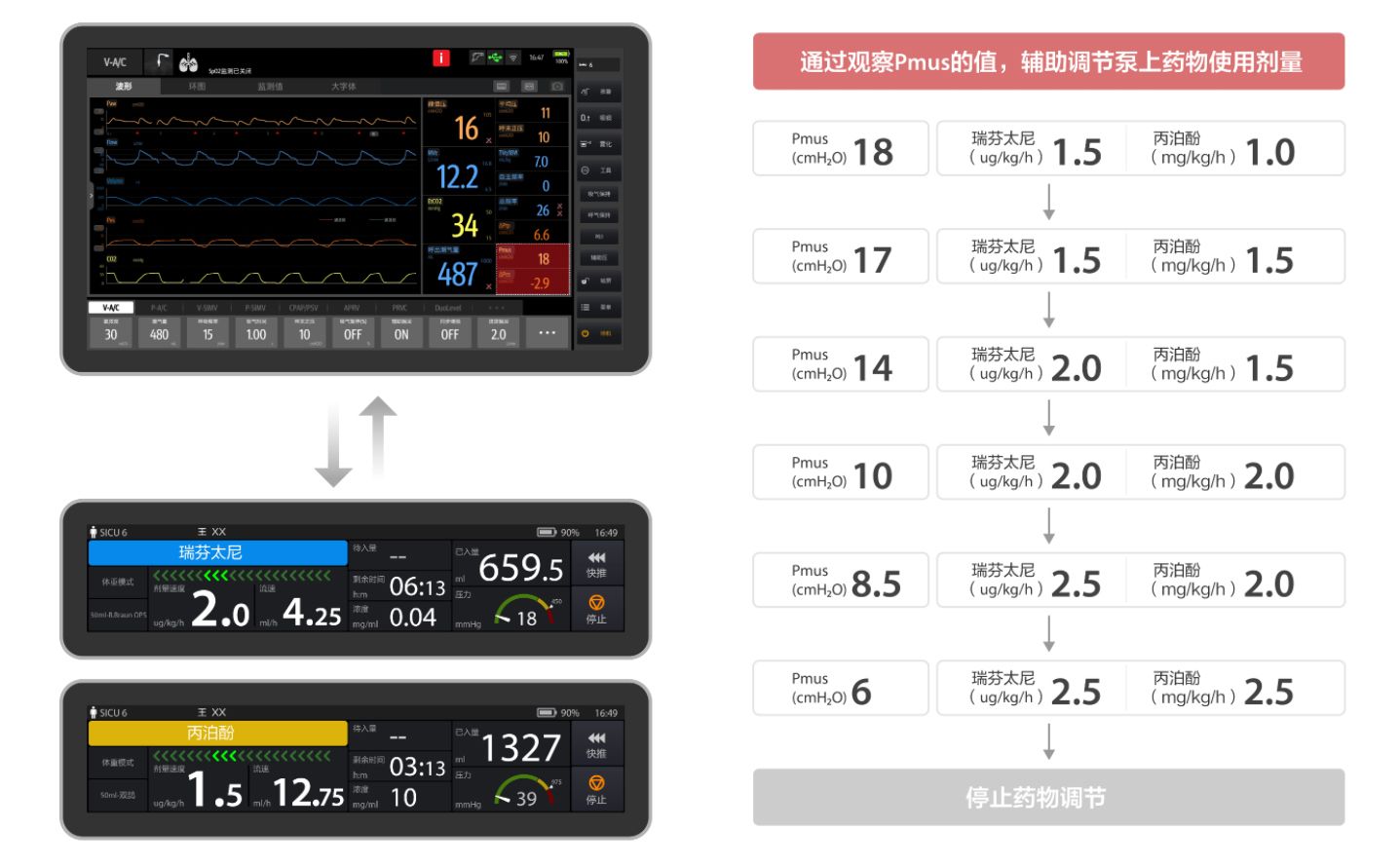

早期重症

辅助药物滴定,防止肺损伤

早期重症ARDS患者,通过滴定药物,保留一定自主呼吸,防止呼吸肌活动过强导致的肺损伤。Pmus监测数值,辅助医护在滴定药物剂量过程中,实时评估患者自主呼吸努力强度,将呼吸努力控制在安全范围(如5~10cmH2O),避免“流速饥渴”等人机对抗。

临床案例

患者男性,55 岁,右下肢重物挤压伤12+ 小时急诊收入院,术后转至ICU继续治疗。入科时全麻未醒,血压172/89mmHg,呼吸24次/分,心率91次/分。血气分析 pH7.398,PaO262.1mmHg,PaCO236.2mmHg,HCO321.8mmol/L,SaO294.2%。结合胸片和氧合指数(P/F=155.25),诊断为中度ARDS 。

呼吸治疗:

初始模式通气 V-A/C,Pmus 18cmH2O,呼吸驱动强,频繁出现“流速饥渴”现象,人机不同步显著。医护以 0.5 为步长滴定镇痛镇静药物,过程中通过实时监测的 Pmus 数值判断患者自主呼吸强度变化。最终使其稳定在 6cmH2O,人机不同步得到改善。

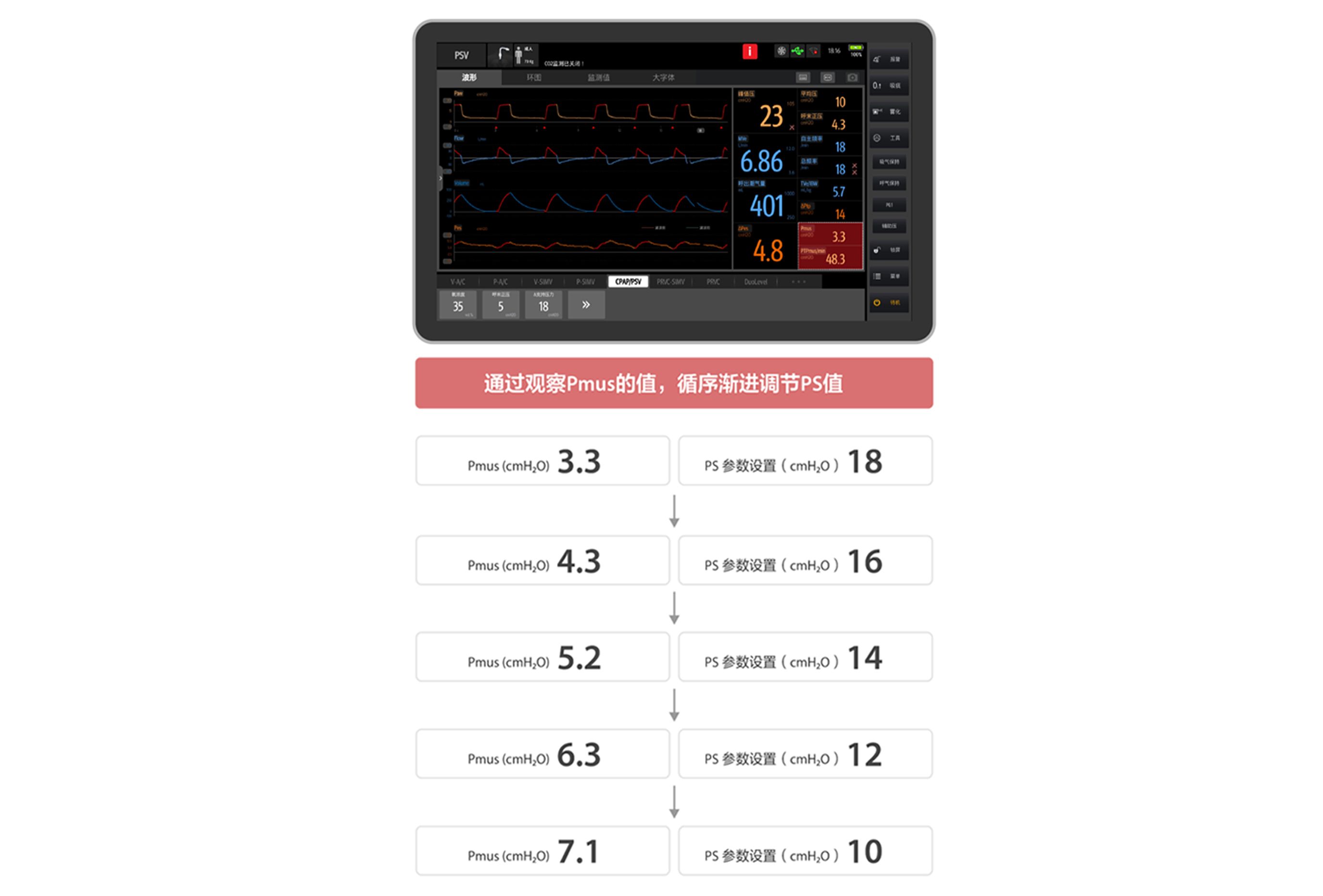

中期恢复

优化通气支持,保护膈肌功能

恢复期需逐步降低支持力度,防止呼吸机过度辅助导致膈肌废用性萎缩(VIDD),同时避免支持不足增加呼吸负荷。Pmus 监测数值,实时反映患者呼吸努力强弱,辅助医生滴定支持压力(PS水平),将Pmus维持在膈肌保护安全范围[1](如5~10cmH2O),促进膈肌功能恢复。(整个过程需医护同步关注分钟通气量和血气二氧化碳分压,平衡膈肌保护与通气安全,防止PS下调过程引发通气不足或CO2潴留,以实现最佳支持压力滴定的综合评估)。

临床案例

患者女性,68 岁,因“药物中毒,发热、呼吸困难”入院,拔管后患者呼吸频率快喘息症状明显,遂再次行气管插管,患者脱机拔管困难,转入ICU 继续治疗。住院期间经评估拔管困难后予行气管切开,并反复评估尝试脱机,但均未能成功,患者呼吸肌力较差(P0.1:-0.5cmH₂O,NIF:-6.0cmH₂O )。

呼吸治疗:

P-SIMV+PSV通气式下,Pmus<5cmH₂O,提示存在通气过度辅助现象,医护以循序渐进为原则滴定压力支持PS )。

从当前 PS 值开始,每次小幅度下调1-2cmH₂O,调整后维持观察一段时间。以此逐步将 Pmus 提升至膈肌保护安全范围,增强自主呼吸驱动。过程中,同步监测分钟通气量及血气二氧化碳分压(维持个体化目标范围),平衡膈肌保护与通气安全,防止 PS 下调过程引发通气不足或CO₂潴留。

后期脱机

客观评估,把握脱机时机

脱机成功的关键在于准确判断患者自主呼吸能力是否足够,Pmus监测数值辅助医护直观识别患者自主呼吸努力强弱,综合判断脱机时机。

临床案例

患者女性,62岁,因“头晕伴行走不稳4月”入住神经外科,术后转入ICU加强监护治疗。

呼吸治疗:

PSV 模式下,Pmus7.4cmH₂O,呼吸肌力较好,生命体征平稳,无呼吸不适。咳峰流速达标、痰量少,成功通过漏气试验,医护综合评估可拔管。后顺利拔管转无创序贯治疗。

Pmus无创监测技术犹如为呼吸机装上“智能眼镜”,辅助医生直观看到原本隐匿的呼吸肌活动,为全周期呼吸治疗过程中肺与膈肌保护性通气策略的实施提供量化依据。全面赋能个体化精准呼吸治疗,惠及更多患者。

参考文献

[1]N Engl J Med 2010; 363: 1107-1116.

[2]N EnglJMed 2010;363: 1176-1180.

[3]Anesthesiology. 1988 Jul;69(1):29-35

[4]Crit Care Med. 2013 Sep;41(9):2125-32

[5] Curr Opin Crit Care. 2019 Feb;25(1):77-85

[6]Crit Care.2022 Aug 29;26(1):259.

[7]Am J Respir Crit Care Med. 2005 Jun 1;171(11):1252-9

[8]Am J Respir Crit Care Med. 2020 Oct 1;202(7):950-961

[9]Am J Respir Crit Care Med. 2005 Jun 1;171(11):1252-9.

[10] Lv Y , Dong M , Song H ,et al.Respiratory effort monitoring: a novel, bedside,non-invasive,real-time method[J].Critical Care,2025,29(1).